论文标题:钼在液态钠中的腐蚀行为研究

论文作者:刘春松,向宏陈,段振刚*,文青龙*,沈勇,张瑞谦

第一单位:重庆大学

通讯作者:段振刚,文青龙

期刊名:Annals of Nuclear Energy

期刊月份:2026年2月

期刊影响因子:2.3

中科院SCI期刊分区:3区

JCR期刊分区:3区

论文引用:https://doi.org/10.1016/j.anucene.2025.111834

1研究背景

凭借其优异的热传导性能、紧凑结构及固有安全性,热管冷却反应堆(HPRs)在多个领域展现出广阔应用前景,例如太空核能及地面小型模块化反应堆。热管的非能动热传递方式保障了HPRs的固有安全性。液态钠作为热传递介质,主要用于热管运行温度为627—827℃的热管。由于热管的高运行温度和液态钠的腐蚀性,液态钠与热管结构材料的相容性是一个值得关注的问题。此外,HPRs中使用的热管结构材料还必须具备抗辐照能力,需考虑热管冷却反应堆中的中子辐照影响。钼作为一种难熔金属,因其高熔点、高温强度、低中子辐照脆化敏感性以及与液态钠良好的润湿性,被视为极具潜力的候选热管包壳材料。已有研究通过化学气相沉积钼涂层或在短周期实验中,表明了钼与高温液态钠的良好相容性。然而,钼在高温液态钠环境中,特别是在长周期服役条件下的微观腐蚀机制与精确腐蚀速率数据仍然匮乏。

本文通过开展钼在780℃液钠中的3500h长周期腐蚀试验,通过SEM、XRD等表征技术对样品进行表征,以填补上述关键数据空白,为钼在热管冷却式反应堆中的安全应用提供至关重要的科学依据。

2试验系统与方法

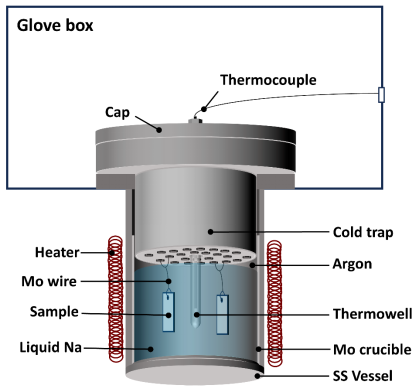

高温液态钠腐蚀试验系统安装于充氩手套箱内,钼制坩埚作为反应容器内嵌于不锈钢反应釜中。试验系统采用电阻丝加热,温度测量系统由N型热电偶和PID控制系统组成。热电偶置于浸入液态钠的热电偶套管中,以实时监测钠液核心温度,确保试验温度的精确与稳定。试验样品采用退火态钼板材,经过打磨、超声清洗后置于试验系统中。完成试验后用无水乙醇与去离子水对试验样品反复清洗,以去除残留钠,通过SEM、XRD等表征方法对样品表征。

图1 高温液钠腐蚀试验系统示意图

3试验结果与讨论

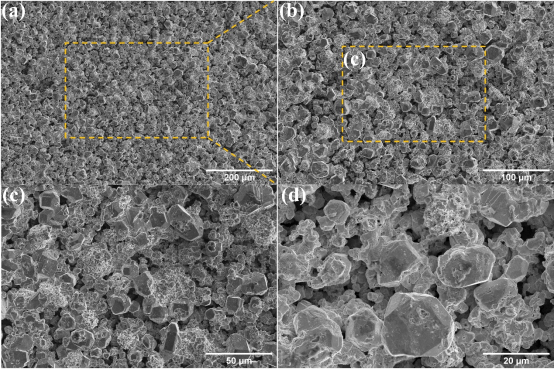

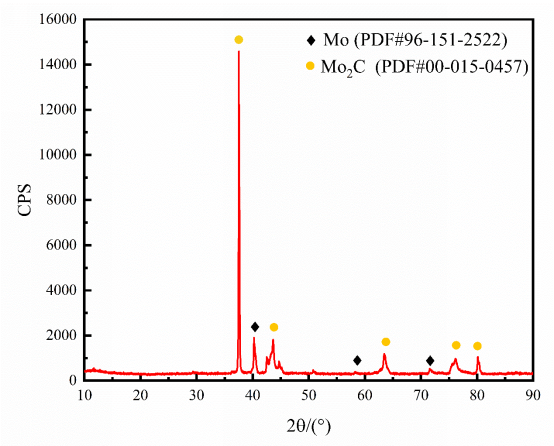

图2显示了钼在液钠中腐蚀后的表面微观形态。大量形态清晰的颗粒沉积在腐蚀后的钼表面,这些颗粒直径为11—22.4μm,共同构成了多孔结构层。在腐蚀过程中,钼的腐蚀以溶解腐蚀的形式进行。图3为钼在液钠中腐蚀后的XRD结果,仅出现与Mo和Mo₂C相关的特征峰。这与Barker的碳被掺入液态钠的研究结果相似。

图2 在780℃液钠中经过3500h腐蚀的钼样品表面微观形貌

图3 在780℃液钠中经过3500h腐蚀的钼样品XRD图谱

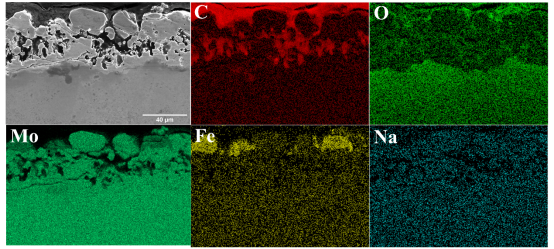

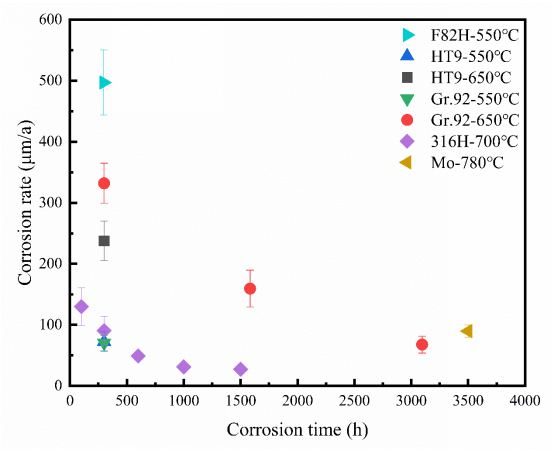

在液钠中腐蚀的钼样品的截面EDS分析如图4所示,钼的基体边缘呈现舌状形态,结合样品表面多孔结构层,可推断钼在高温液态钠中以溶解腐蚀为主。这些多孔结构层的深度为32.0—39.8μm,腐蚀速率计算约为80.1—99.7μm/a。为明确腐蚀结果的工程意义,将钼与其他材料在高温液态钠环境中的腐蚀速率进行对比,如图5所示。在腐蚀时间小于500h的情况下,不同材料在液态钠中于不同温度下的腐蚀速率相对较高,表明这些材料处于快速腐蚀阶段。在腐蚀时间为1000h时,316H的腐蚀速率相对较低,为28—34.4μm/a。然而,在相对较高的温度下,钼在液态钠中腐蚀3500h后,其腐蚀速率相对较低。这一结果表明,钼作为HPRs中热管的结构材料具有可行性。

图4中清晰可见部分富集铁的颗粒,而该特定颗粒出现在钼表面。这可能归因于高温液态钠环境下热电偶套管(Inconel 625)的持续腐蚀。此类颗粒已被报道为铁—钼耐腐蚀结晶核,随腐蚀时间推移会演变为珊瑚状结构。在钼基体的边缘区域显示出氧的扩散现象。钼基体表面的氧含量较高,并沿基体内部方向逐渐降低。已有研究表明,钼中的氧扩散促进了钼氧化物的生长。然而,Barker等的研究表明,液态钠中金属钼的腐蚀行为不受氧含量影响。即液态钠中的氧化钠含量不会影响钼的溶解腐蚀。

图4 在780℃液钠中经过3500h腐蚀的钼样品截面EDS分析

图5 不同样品在不同温度液钠中的腐蚀速率对比

4结论

本文通过完成钼在780°C高温液态钠中3500h腐蚀试验,对试验样品进行表征分析,得到以下主要结论:

钼在780°C高温液态钠中经过3500h腐蚀试验后,腐蚀行为主要表现为溶解腐蚀,表面形成一层由Mo2C颗粒组成的多孔结构层,Mo2C颗粒的直径为11—22.4μm。

钼在780℃液态钠中的腐蚀速率为 80.1—99.7μm/a。与其他材料在不同温度液钠中的腐蚀速率对比,钼的腐蚀速率处于较低水平,为钼在热管中的工程应用提供了关键的寿命评估数据。

第一作者介绍

刘春松 能源动力专业硕士二年级

研究方向:核材料碱金属腐蚀行为

通讯作者

文青龙,教授,博导,重庆大学核研院院长兼总工程师,长期从事新型反应堆系统设计、反应堆热工水力试验与安全、非能动安全、反应堆子通道、汽液两相流动与传热等方面研究。负责国家自然科学基金、某部委预研、某局核能开发等项目10余项,发表SCI/EI论文60余篇,获得美国和中国发明专利20余项,获省部级一等奖等2项。

段振刚,副教授,博导,长期从事核材料的腐蚀(水/金属)与防护、压水堆水化学调控与污垢沉积、极限事故下的材料失效行为等方面研究。主持国家自然科学基金、国防科工局、四川省科技厅、中央高校等项目,发表期刊论文50余篇,授权专利10余项。

编写:刘春松

校对:段振刚 刘家臣

审核:文青龙

科学研究

科学研究